开篇语丨翰墨文心 杖藜行歌——肖文飞的书法人生

来源:萧文飞书法 时间:2019-03-20

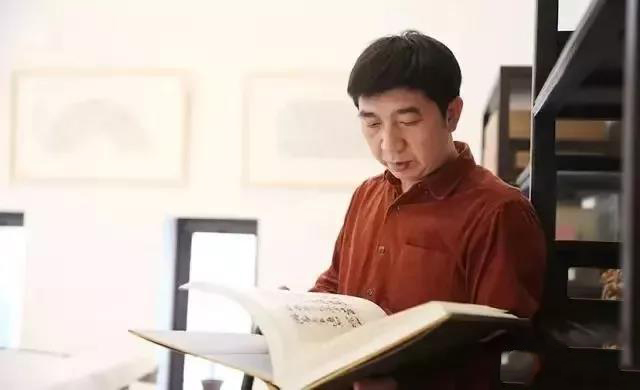

他,如同一部好书

耐人寻味

每一次的初读

就如同重读般 亲切真实

每一次的重读

又如同初读般 惊喜新奇

年少的他

在编织着缜密的逻辑思维

又怀揣着诗意的文学梦

最后,却选择交给了书法

是不幸还是幸运

理性与感性的交融

必将诞生孤独和脱俗

与古对话

绝不循规蹈矩

古中有我 我中有古

在历经一番淬炼后的重生

别开生面 豁然开朗

学书循理

在扎实的一笔一画间

薪火相传

管毫之轻

何以承载生命之重

君子之心 厚德如水

翰墨文心 杖藜行歌

他,便是书家肖文飞,走在书法的山阴道上,数十年如一日,渐行渐远,却又无惧无畏。翰墨写志,文心不改,依杖而行,且行且吟,这正是他的书法人生状态,也是他一直向往的人生境界。

愿他能与您一道,用毫锥之轻来承载起生命之重!

—文/赵 鹏—

卡尔维诺曾说,一部经典作品,是一本每次重读都好像初读那样带来发现的书;它也是一本即使我们初读,也好像是在重温以前读过的东西的书。其实,品读一个有内涵的人,又何尝不是如此!

肖文飞就是这样的一个人,耐读且值得一读,犹如温和醇厚的老酒,每品一次都有一次新的体味。他是能在寂寞中坚守自我的人,也是在踽踽独行中能够看清内心的人。人的一生中想做的事情太多了,能坚持做自己喜欢的事情就更是难得可贵的。早年文理兼修取得双学位且出过诗集、写过小说的他,最后还是选择把自己的内心交给了书法,以致于后来怀揣对书法的满腔热爱,放弃湖南老家单位安逸的工作,负笈北上,问道京城。

肖文飞在中国美术馆的个人展

理想美好,生活却总是坎坷的。求学、写字、画画、作文、工作、生活等等,巨大无形的压力不知道要有多么强大的内心方可承担;放下一切去追求内心的声音,这样的决心和意志实在是他人难易想象的。然而,儒雅、沉静的文飞却有着一股湘人的韧劲和干劲,历经数载耕耘,终于在艺术的田地里摘得累累硕果。

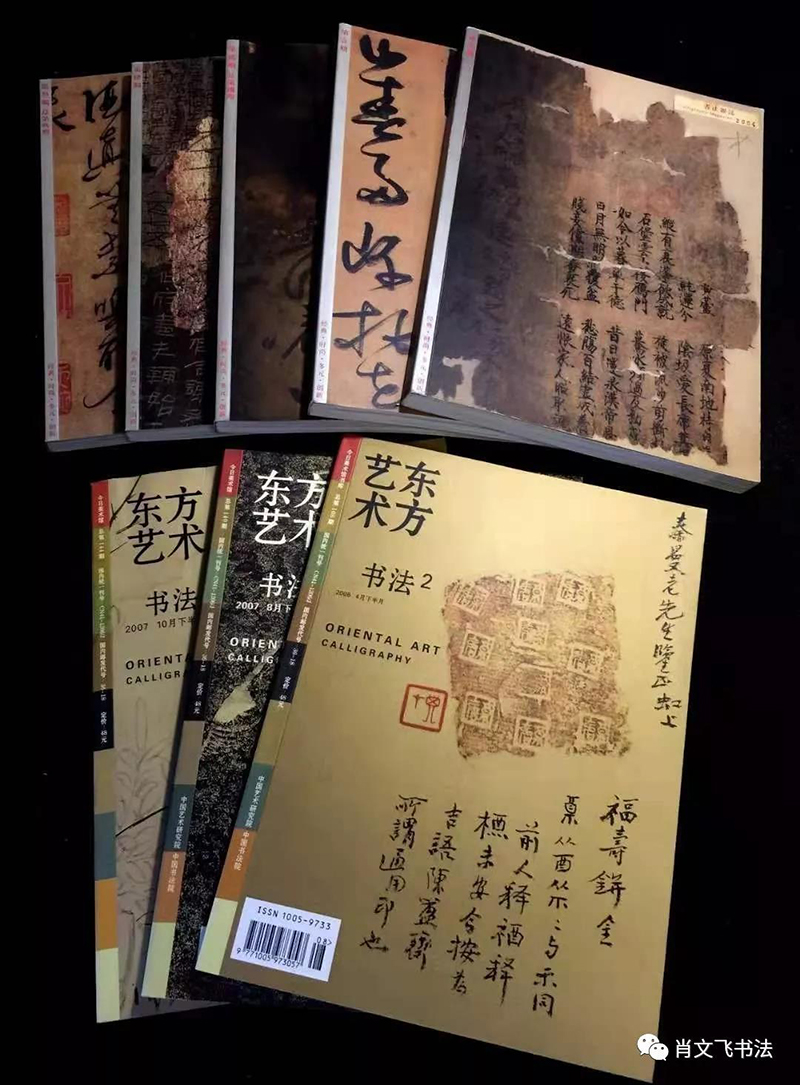

主持编辑的专业期刊《东方艺术·书法》

其著述等身,涉猎广泛,编辑、访谈、出版、策划、教育、创作等等,曾主持中国艺术研究院中国书法院院刊《东方艺术•书法》的编辑出版工作40余期,先后主持组织策划“两岸汉字艺术节——问道•汉字:两岸书法艺术论坛”、“简帛书法研究论坛”、“晋唐楷书研究论坛”;组织编辑出版《简帛书法研究》、《晋唐楷书研究》、《秦汉篆隶研究》等丛书;并有数十万字书法论文、采访及报导发表于各大报刊,书法作品被中国美术馆、浙江美术馆等艺术机构收藏。

主持中国书法院“简帛书法研究”论坛

尤其值得称道的是,在为“中国书法”申报世界非物质文化遗产的项目中,作为组织的主要力量和撰稿人,为了高质量地完成申遗文稿,日夜加班,最终使得“中国书法”申遗取得圆满成功。由此,他对自我的要求以及对书法的使命感,可见一斑。

中国书法联合国申遗成功后在人民大会堂出席颁证仪式

他在书画创作上所取得的成绩,也是有目共睹的。他的导师王镛先生盛赞道:

“寓朴拙于洒脱,用笔天然无饰。他的书法具备非常扎实的基本功和比较全面的能力,包括不同的书体,不同书法作品的形式,都能有所研究,都能胜任,尤其是他的行草书,有很强的个人风格,其篆隶书写得很厚重,很有气势。”

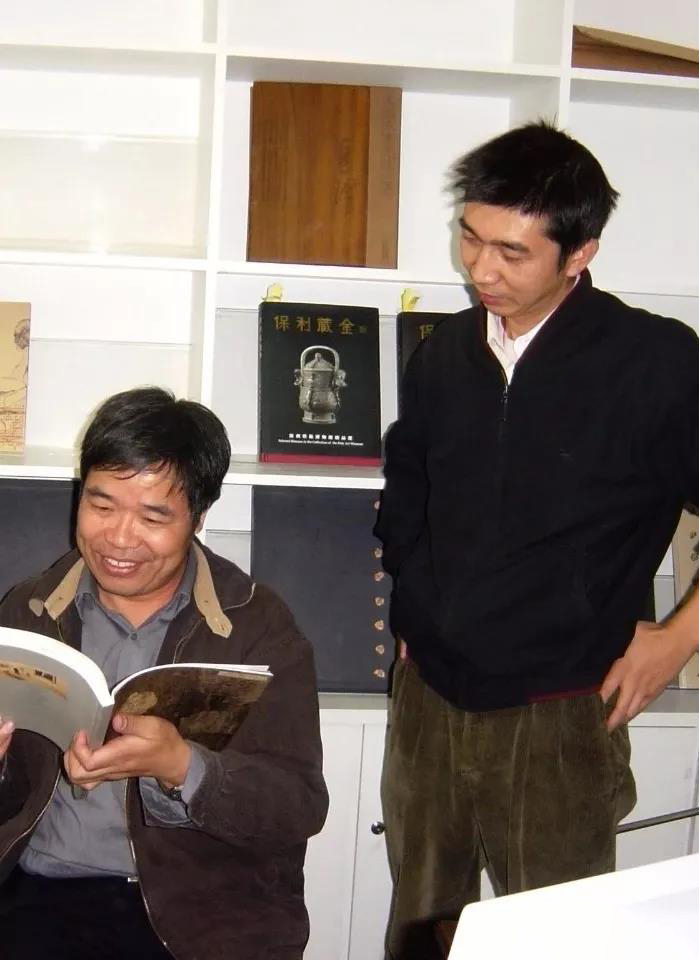

博士毕业和恩师王镛先生合影

“他的书法突出的特点,是写意为本,化古出新,巧拙互用,既生且秀。篆隶魏碑,写出了新意,行草尤有个性,善于在时间节奏上着力,对于张旭、杨维桢与日本藤原佐理的笔势,多有领悟,化为己有,书风在或流动或跳荡中见凌利奇崛。山水画则更传统,有元人味道。”

——薛永年先生更是如是评价。

博士毕业和恩师薛永年先生合影

贯穿我书法创作、研究、教学的理念——'学书循理,回归常识'。我的书法实践,用两句话就可以概括:通过对个案的研究,掌握书法的共性,这是对经典的学习;然后,以自己的方式,把这种共性呈现出来,这就是个人风格的形成。对于自己的书法创作实践,他是这样说的,也是这样做的。

杖藜书院书法课堂上

也许是出身理科、有着严密思维的他,对待事物都是有着求真溯源的态度,他一直强调书法要“学书循理”,“理”和“法”有一种内在的逻辑关系。在书法的教学中,多数老师只教学生书法怎么写,而他却认为这还远远不够,“授人以鱼不如授人以渔”,更重要的是让学生明白写“法”背后的东西,明白为什么要那样写?“这就是’理’,如果只知道“法”而不明“理”,那么这个法就很容易变成一个僵化的教条,变成束缚你不敢越雷池一步的条条框框。这样的现象比比皆是。”

和杖藜学员交流

在对待自我的学书实践中,他也是如此身体力行。他常跟学生说:“在书法面前,我跟大家都是平等的。都是用一种做学术研究的态度来对待经典,在这基础上,对经典的学习,其实就是一个探寻真理的过程。”

他读博士前,曾在碑学上下了很大功夫,后来考取了中央美院王镛老师的博士生后开始研究帖学,他深知自己的积累还远远不够,希望进校后能够对帖进行系统研究,重点是行草书,于是他便主要锁定张旭、怀素、藤原佐理(日本)、米芾、董其昌五家,以此为基,补足“书学理法”,纵横贯通,上下求索。在长期的深入探究中,他不仅锤炼了技法,提高了眼界,更深刻地体味到了在书法中,中国传统文化的意蕴和魅力,他深深沉迷其中,通过长期的积累,终于建立起自己的书学系统和审美价值观,并对当代书法的出路等前瞻性问题进行了深入思考和实践。

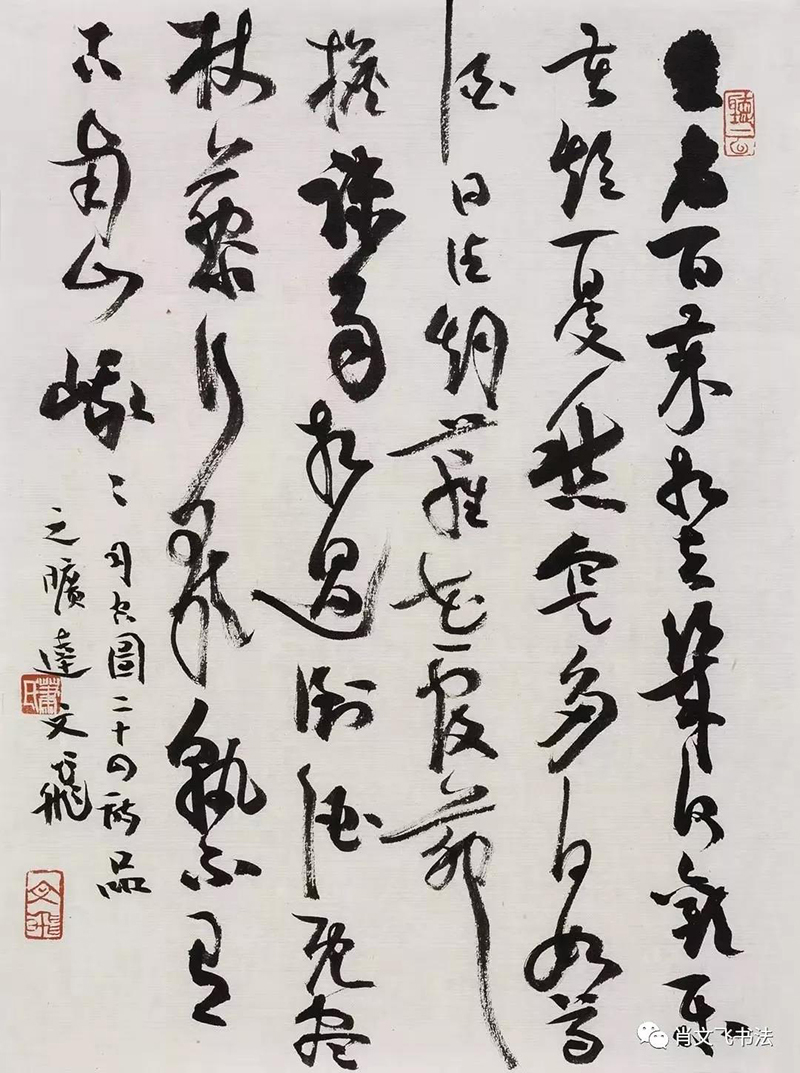

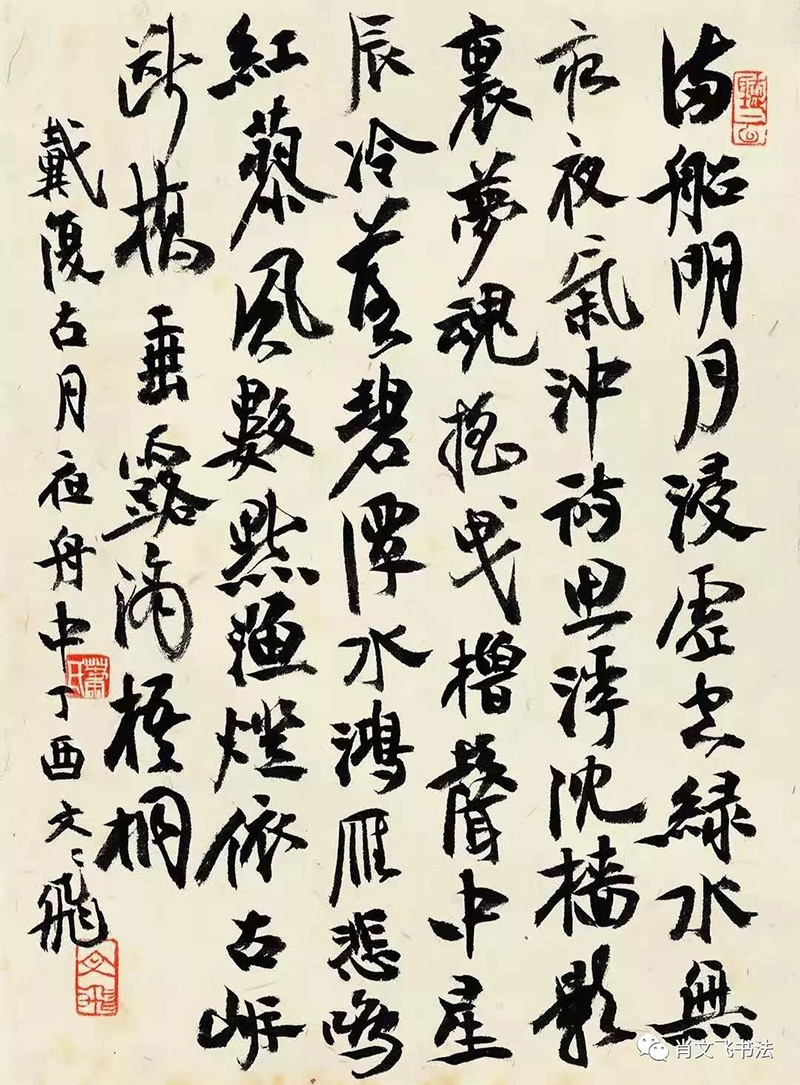

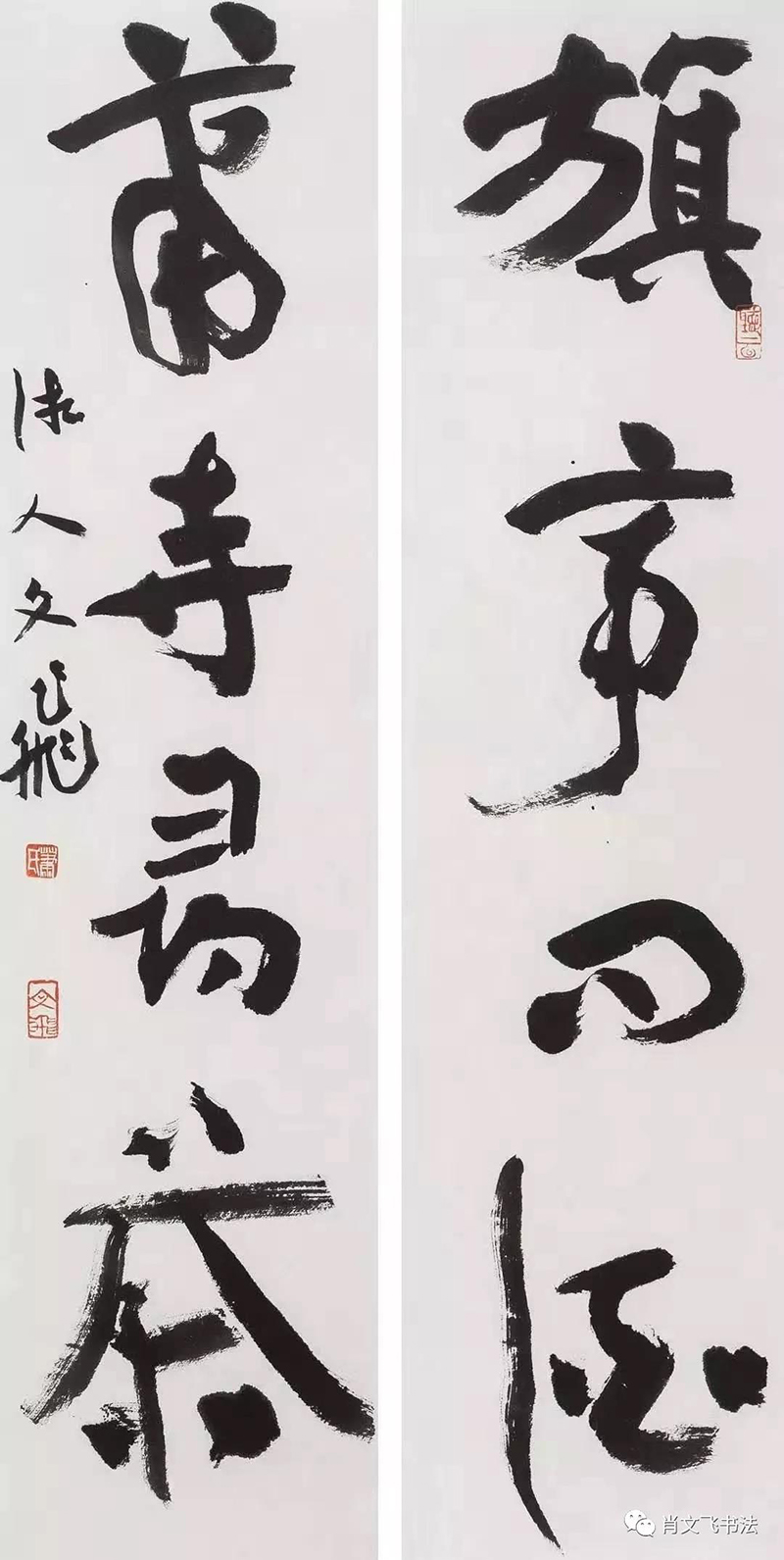

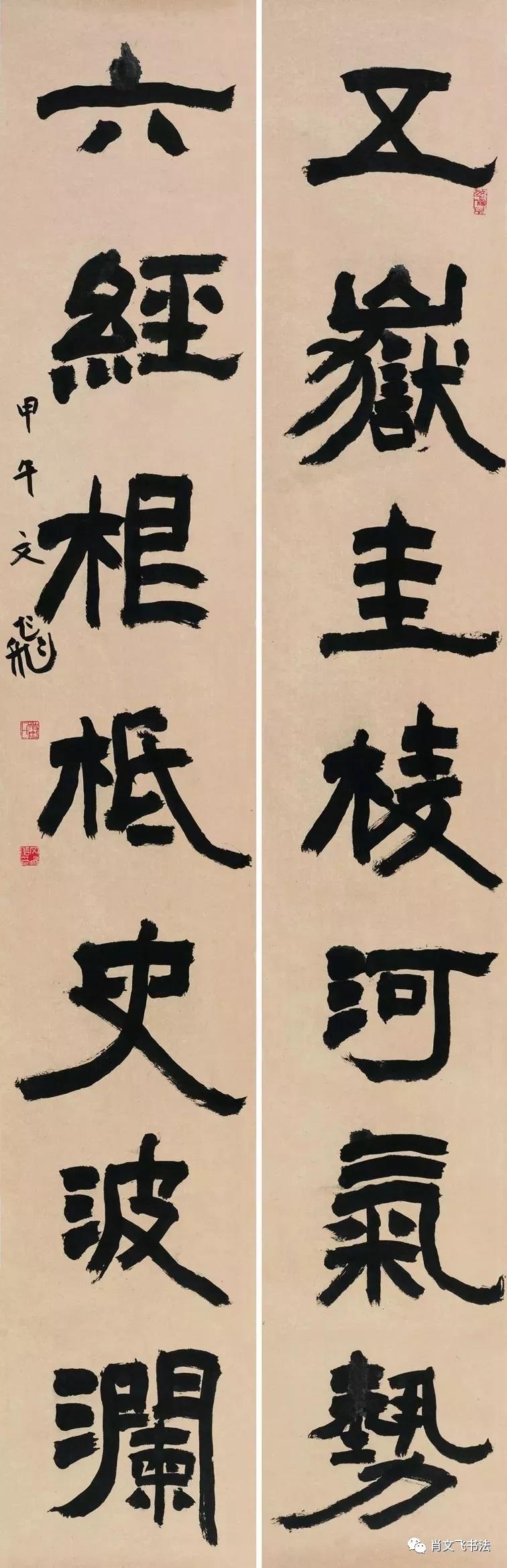

肖文飞书法

久伏者必高飞。中国书法的传统和意蕴高深似海,需要我们“以最大的功力打进去,再用最大的勇气打出来”,基于此点,肖文飞对传统和自我有着更清醒的认知。于古人传统中,肖文飞有习王羲之者、有习董其昌者、有习八大山人者、有习金文汉隶者等等,与古人对话,不辞艰辛,以期觅得古人心迹、真味;然而睿智的他却又不囿于古人的藩篱,清醒地知道自己所要追寻的方向,从古人的文心笔迹中采得生发契机,“以古人之规矩,开自己之生面”。

肖文飞书法

笔者有幸观其作书,常见其下笔沉着痛快、斩截刚断,楷行篆草隶杂糅,一任自然,常有新奇、神来之笔,我知道这是他由“法”通“理”,再进乎“道”的无数次技艺锤炼后的结果,“拆肉还母,拆骨还父”,所有的经典共性,再经过不断地淬炼内化成其笔下的随机生发,新意迭出。肖文飞显然是从这如山似海的传统中,一路披荆斩棘,三军奏凯,大将班师。

肖文飞书法

在卸去古人的镣铐后,他以自己的方式书写,把经典共性呈现出来,个人书写的笔墨语言风貌渐熟,其碑帖融合,行书以米、黄为基,上溯晋人,间或参以魏碑、汉隶笔意,用笔爽快磊落,不拘小节;结体大开大合,中宫紧收,向外开张的线条通常作夸张处理,像是要挣脱字法的禁锢,在收放之间,形成内外力的对抗和强烈的视觉张力,愈发呈现萧散奔纵之势,独具风神“生面”。

肖文飞书法

同道好友陈忠康曾这样评价他“他向来都以高的标准要求自己,他的目标是向历史看齐的,所以他的字兼有南北特点。他现在逐渐在形成一种典雅又不缺乏率真的风格模型,他的风格辨识度已经比较强烈,保持一种恰到好处的尺度,没有过于强化和言语,我对他的字非常喜欢。”

刘熙载《艺概》云:“书者如也,如其才,如其学,如其志,总之曰如其人而已。”此语不虚,在肖文飞身上也更好地得到印证。“内心的激烈与性格的压抑,形成一种张力,表现在他的作品上,每个字的结体仿佛受到外空的巨大压力,向内收缩,然而点画豪放跌宕,转折处锐角高昂,显示出不屈的抗争,强烈的矛盾冲突导致一种特别的神采。”复旦大学教授、博士生导师沃兴华曾这样忠实地评价他。

和沃兴华老师

人常言“艺术来源于生活”,当书法由业余爱好变成了专业、职业,甚至是事业亦或者生命中不可或缺的一部分时,书法就不单单是书法了,书法变成了生活,懂得了生活的“理”后,书法之“道”也便豁然畅通了。

在不太熟知的常人眼里,肖文飞性格内向,沉默寡言,有些抑郁。然而,他妻子却说:“常常在半夜,他将我从梦中摇醒,要我看他的得意之作,激动得像个孩子,说他顿悟了,然后滔滔不绝地谈他的心得,谈他的志向。我想说此刻的肖文飞定是眼睛里散发着炙热的光芒。

肖文飞

他就是这样一个真实的人,一个真真切切的书写者。“管毫之轻如何承载生命之重?”这是肖文飞一直以来不断思考的命题。他在默默的书写中找寻着答案,时而迷茫,时而清醒,也在不断地否定中肯定着自我,蜿蜒向前,是那样的刚毅坚定!

黄道周说“作书是学问中第七八乘事,切勿以此关心。”是啊,此话在当下这样一个以功利至上的时代,显得是多么贴切合宜。但自古至今几千年来,中国人却愿意耗其一生,沉溺其中,无法自拔,此间的玄奥又是如何?书法人又何以安身立命,将其一生托付于这寸余管毫?

书法创作中

我想肖文飞是知道答案的,在折腾明白了这寸余毫芒之后,也就懂了自然、社会,乃至生命与自我,他也在徘徊不定中找到了自己坚定的方向,并在深入的过程中去反思进而发现问题,甚至寻找、谋求当代书法的出路,这是一个书法人应有的责任和担当。

当代人的生活环境让我们去古渐远,慢慢远离了汉字书写,书法也由中心逐渐走向边缘化,与我们的日常生活疏离,而变得可有可无,因此对毛笔这种书写工具的物“理”表达,更是与古人不可同日而语。加之历代书论的语境渐失,以及传道者在讲授书法过程中的不接地气等等,都是肖文飞在从事书法实践过程中所关注到的问题。于是,其创立的“杖藜书院”,便成了他以书法实践人生担当的另一方天地。

肖文飞和杖藜书院的学员们

翰墨文心,杖藜行歌——用此八字形容肖文飞,我觉得最是贴切。走在书法的山阴道上,数十年如一日,渐行渐远,却又无惧无畏。翰墨写志,文心不改,依杖而行,且行且吟,这正是他的书法人生状态,也是他一直向往的人生境界。